1845

Registro documental de conflitos entre indígenas e fazendeiros no Vale do Taquari

Na medida em que a ocupação de terras por imigrantes europeus e populações não-indígenas tomou impulso no continente americano, as situações de contato entre os povos nativos e os invasores também aumentou, levando à mudanças na demografia, na mobilidade, na organização social e nas alianças políticas dos indígenas.

Os medos, embates e conflitos denunciam o choque de cultura forçado entre indígenas e não-indígenas. Retirados do seu território para a instalação de imigrantes europeus, os indígenas foram forçados a se adequar a um novo modelo social que não estavam habituados e não concordavam. Muitas vezes, a resposta para isso foi a violência. Do lado não-indígena, o medo e a ignorância ao desconhecido levou a se enraizar na nova sociedade a ideia de que os indígenas eram “selvagens” e “incivilizados” e que deveriam ser eliminados.

Situações de contato

Para o Rio Grande do Sul, existem inúmeros documentos históricos (ofícios, diários, correspondências e cartas de jesuítas) que descrevem como essas situações do contato se desenvolveram, dando conta de narrar eventos amistosos e, em muitos casos, conflituosos.

Na década de 1620, os jesuítas espanhóis iniciaram a fundação das reduções no Sul do Brasil. A criação dos aldeamentos nem sempre foi tarefa fácil para os religiosos. Alguns tiveram êxito e conseguiram boas alianças com os indígenas; outros, entretanto, se envolveram em conflitos e tensões que culminaram, em casos extremos, na morte de padres jesuítas, como o caso de Roque González e Juan del Castillo, ou mesmo na destruição de reduções, como o caso de Candelária de Caaçapamini e de Pirapó. Esta última redução, fundada em 1628 pelo Padre Juan del Castillo, foi arrasada por indígenas logo após sua criação.

Décadas mais tarde, já no século 19, essa mesma tensão foi revivida pelos novos imigrantes europeus que se fixaram nas colônias. Além do medo da densa floresta úmida e dos animais desconhecidos que ali habitavam, o receio dos povos que ainda habitavam e resistiam nas áreas próximas ou nos mesmos territórios era cotidiano.

Além dos imigrantes, viajantes ocasionais também deixaram registros dos temores do contato com indígenas. Em julho de 1857, a belga Marie Van Langendonck desembarcou no Rio Grande do Sul com destino a Colônia Santa Maria da Soledade, onde o seu filho vivia. Em seu diário, Van Langendonck narrou todos os detalhes da viagem, inclusive o receio de ter contato com povos nativos. Apesar do medo, a viagem de Porto Alegre até a colônia teve como guia um indígena. Cercada pelos preconceitos da época, a belga assim descreve o seu ajudante:

“O guia que veio buscar-nos no dia seguinte era um ex-selvagem. Permanecera até a idade de dezesseis anos na tribo onde nascera. Ignoro que circunstâncias o haviam quase civilizado. Ele se colocara a serviço da Sociedade, sem ocupação especial, pois um trabalho regular lhe era singularmente antipático”.

Ao chegar na colônia, Marie Van Langendonck teve outros contato com os modos de produção indígena, como a derrubada da mata, a coivara e a lavoura de rotação de terras, assim como fez uso de ervas cedidas pelos indígenas para curar ou amenizar alguma doença.

No Vale do Taquari, não foi diferente das demais regiões do estado. Nesse sentido, em documentos salvaguardados e acessíveis no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, é possível encontrar diversos relatos de contactos interétnicos. O documento de 1845, por exemplo, registra uma incursão indígena na fazenda pertencente a Victorino José Ribeiro, que resultou na morte de um escravo:

“Correspondência da Polícia acusando incursões indígenas no Vale do Taquari

Illmº Senr. Accuzo a recepção do officio de V. Sª datado de 29 de Janeiro em o qual me ordena reúna os cidadãos deste Destricto que estejão nas circunstancias de marcharem contra os bugres que o tem invadido isto para serem dirigidos sob a ordem do Illmo Senr Delegado da Villa do Triunfo. Em resposta tenho significar-lhe que logo dei execução as ordens de V. Sª como se vê da cópia Nº 1, porem tendo apparecido os indígenas no dia 29 de Janeiro na Fazenda do cidadão Victorino José Ribeiro onde lhe assassinarão hum escravo que estava falquejando dezejava que alli fosse a entrada para serem perseguidos porem isto não se effectivou como se vê da cópia Nº 2 e eu nada pude fazer a bem da segurança daquella Fazenda e seus visinhos não só por que V. Sª se encarregou a perseguição dos selvagens ao Delegado do termo como porque houve falta de armamento e munição para semelhante delingencia. Não posso deixar de significar a V. Sª que não mi consta que este Districto fosse invadido pelos selvagens, antes do dia 29 de Janeiro dia em que V. Sª datou seo Officio, e que a requisição foi feita por prevenção foi feita por prevenção para guardar-se lugares que o anno passado forão amiaçados e que por isso fiquei privado de fazer a perseguição onde elles apparecerão por estar esperando que seria attendida a requisição que fis ao mesmo Delegado. V. Sª deve estar ao facto que os selvagens todos os veroens costumão descer a serra e atacar as habitações dos pacíficos moradores, não só deste districto como do Cahy, Santo Amaro e como ultimamente aconteceo nas Fazendas de Francisco Silvestre Ribeiro, Maria Francisca do Rosário, Amaro Rodrigues, e outros e por isso se torna muito necessário que o Governo da Província tome em consideração estes acontecimentos, e para proebilos bom será que se crie hua companhia somente destinada para este fim e que esteja reunida nos mezes de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março, afim de andarem a acodir a qualquer ponto que for ameaçado afim de evitar o damno, e mesmo sendo elles batidos não se apresentarão tão ousados como ultimamente tem accontecido, isto devido ao nenhum cazo que se tem feito de seus estragos causados aos moradores. Emquanto porem esta medida, ou outra que o governo achar conveniente, senão adopta espera que V. Sª dê suas providencias para que me seja remettido algum armamento e mesmo ordem para reunir os cidadãos para prevenir o mal que todos os dias se espera, pois neste momento acabo de receber participação que elles apparecerão hontem na Fazenda de Miguel José de Cordero, e pelos indícios que digo e pelos indícios que se conhece que andão em grande porção e que tem percorrido toda a Costa da Serra. Espero que V. Sª tome isto em consideração por que todos os moradores da Costa da Serra estão amendrotados, e alguns já tem abandonado suas habitaçoens. Deos Guarde a V. Sª.

Taquari 15 de fevereiro de 1845.

Illmº Senr. Dr. Manoel José de Freitas Travassos Juis de Direito e Chefe de Policia da Província.

Francisco Mathias de Sousa e Ávila, Subdelegado de Policia”.

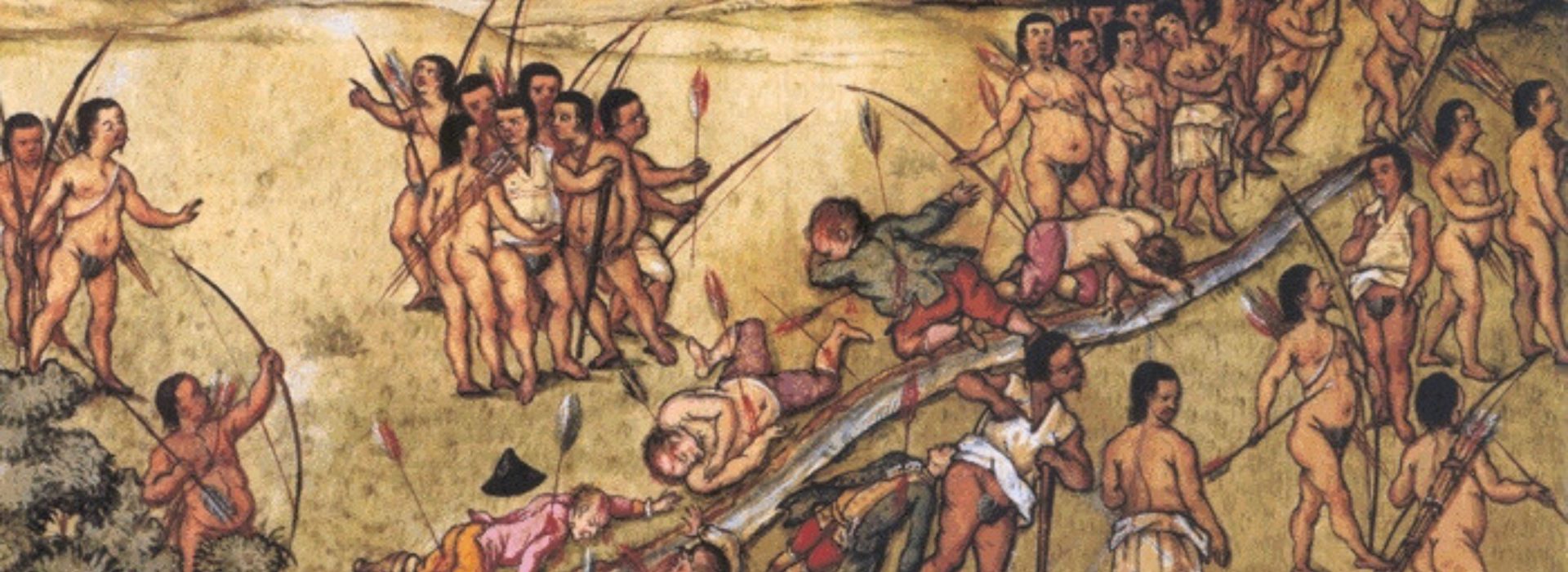

Além deste, outros conflitos foram registrados no Vale do Taquari. De uma forma geral, foram concomitantes ao avanço da imigração alemã rumo ao Planalto. Esse avanço resultou na perseguição de lideranças indígenas, especialmente do povo Kaingang (descendentes dos Jê do Sul), que habitavam as proximidades dos territórios. Em outras áreas do sul do Brasil, os conflitos entre colonizadores e povos Kaingang são ainda mais antigos, remontando ao século 18, como visto na conquista dos Campos de Guarapuava. Naquele caso, os conflitos provocaram violentas reações por parte dos habitantes Kaingang e Xokleng.

Conquista dos Campos de Guarapuava. Guache e aquarela, atribuído a José de Miranda, século 18.

Fonte: José Miranda, século 18 (Domínio Público).

Família Kaingang em Passo Fundo/RS.

Fonte: Acervo do Museu do Índio (1922).

Referências

AHRGS. Correspondência da Subdelegacia de Polícia de Taquari de 15 de fevereiro de 1845. Correspondências da Polícia, maço 57. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1845.

BECKER, Ítala I. B. Lideranças indígenas: no começo das reduções jesuíticas da Província do Paraguay. Pesquisas, São Leopoldo, Antropologia, n. 47, 1992.

BRUXEL, Arnaldo. Os trinta povos Guarani. Porto Alegre: EST/Nova Dimensão, 1987.

CHRISTILLINO, Cristiano L. Estranhos em seu próprio chão: o processo de apropriações e expropriações de terras na província de São Pedro do Rio Grande do Sul (O Vale do Taquari no período de 1840-1889). 2004. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2004.

LANGENDONCK, Madame van. Uma colônia no Brasil. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2002.

MACHADO, Neli T. G. A redução de Nossa Senhora da Candelária do Caaçapamini (1627-1636): o impacto da missão sobre a população indígena. Ijuí: Editora Unijui, 1999.

SANTOS, Júlio R. Q. As missões jesuítico-guaranis. In: BOEIRA, Nelson; GOLIN, Tau. Colônia. Passo Fundo: Méritos, 2006.

VEDOY, Moisés I. B. Contatos interétnicos: sesmeiros, fazendeiros, imigrantes alemães e indígenas Kaingang em territórios das bacias hidrográficas do Taquari-Antas e Caí. 2015. Monografia (Curso de História) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2015.