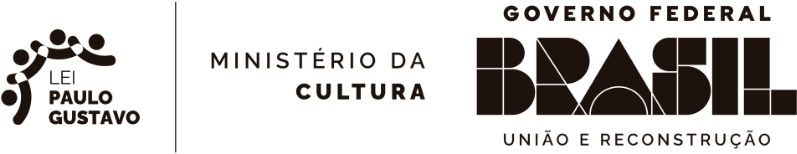

Localização

O Vale do Taquari é uma região geopolítica formada por 36 municípios localizados no centro-leste do Rio Grande do Sul. São eles: Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, Sério, Tabaí, Taquari, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano Corrêa e Westfália.

Até o ano de 1991, a região era conhecida como Alto Taquari. Com o início da estruturação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDES, oficializados em 1994, passou a se chamar Vale do Taquari. Juntos, os 36 municípios ocupam uma área total de 4.825,8 km² e, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, tinha uma população de 362 mil pessoas, cerca de 3% da população do Rio Grande do Sul.

A maioria dos municípios tem a sua economia baseada na atividade agropecuária familiar. São exceção alguns municípios localizados às margens do Rio Taquari, com destaque para Lajeado, Estrela, Taquari, Teutônia, Arroio do Meio e Encantado, que apresentam maior desenvolvimento industrial e comercial.

Delimitação do Vale do Taquari e seus 36 municípios.

Fonte: Karla Petry (2025).

Paisagem

A paisagem do Vale do Taquari é muito diversificada e particular, com altitudes que variam de 6 a 816 metros. Essa diferença acontece porque a área está localizada entre duas regiões morfológicas distintas, o Planalto das Araucárias (área norte e central), também conhecido como Planalto Meridional ou Planalto sul-brasileiro, e a Depressão Central Gaúcha (no extremo sul).

A porção norte do Vale é caracterizada por Campos de Altitude que, por vezes, ultrapassam 800 metros de altitude. Nessa região, a vegetação é formada por campos naturais ou artificiais, matas de galeria e capões de araucária.

Paisagem no norte no Vale do Taquari, caracterizando a paisagem dos Campos de Altitude. Município de Arvorezinha/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Na porção central, localizada na encosta sul do Planalto das Araucárias, a paisagem assume formas mais acidentadas, com aclives e presença de típicos morros testemunhos dissecados pela ação do Rio Taquari-Antas e seus afluentes. No fundo do vale, é comum a presença de planícies de pequena extensão em um dos lados do curso fluvial. As serras são cobertas por duas formações fitoecológicas do Bioma Mata Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista, também conhecida como Floresta de Araucária, e a Floresta Estacional Decidual e Semidecidual, cujas árvores perdem todas ou uma parte de suas folhas durante o período de frio. As planícies, que no passado eram cobertas por florestas estacionais e semideciduais, hoje são utilizadas para diversos cultivos agrícolas.

Paisagem da região central do Vale do Taquari. Município de Pouso Novo/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Ao sul, a paisagem passa a ser cada vez mais ondulada e plana, com o vale menos encaixado e com planícies mais extensas, culminando, já na área da Depressão Central, em amplas planícies de inundação que estão quase a nível do mar. Essa região está hoje muito modificada pela ação humana.

Ampla planície de inundação no sul do Vale do Taquari, característica da Depressão Central Gaúcha. Município de Cruzeiro do Sul/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Planície de inundação no sul do Vale do Taquari, característica da Depressão Central Gaúcha. Município de Cruzeiro do Sul/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Primeiros povoadores, os caçadores e coletores

O início do povoamento do Vale do Taquari remonta a presença de povos caçadores e coletores. Com um registro arqueológico bastante discreto, geralmente representado por artefatos e lascas de pedra, restos de fogueiras e gravuras rupestres, estima-se que esses primeiros caçadores viviam em pequenos bandos ao longo de acampamentos temporários.

As datações mais antigas sugerem que circularam pelo Vale do Taquari e arredores por volta de 10.000 anos atrás. Oficialmente, a data próxima mais antiga foi recuperada no sítio RS-TQ-58, também conhecido como Garivaldino, um abrigo sob rocha localizado no município de Montenegro/RS, cujos níveis mais profundos possuem datas que ultrapassam os 10.000 anos. Já a data mais recente para o contexto caçador no Vale do Taquari foi recuperada no sítio RS-T-128, em Fontoura Xavier/RS, datado em 2.200 anos atrás.

Pontas de projétil recuperadas no sítio caçador coletor RS-T-128. Município de Fontoura Xavier/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

A presença dos primeiros caçadores e coletores no Rio Grande do Sul, por sua vez, é ainda mais antiga, situada atualmente em 12.000 anos atrás. Esses primeiros habitantes se estabeleceram nas margens do Rio Uruguai e de seus afluentes e, no início, parecem ter ficado restritos à imensidão dos pampas.

Paisagem pampeana ocupada pelos primeiros caçadores e coletores no Rio Grande do Sul.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Paisagem pampeana ocupada pelos primeiros caçadores e coletores no Rio Grande do Sul.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Paisagem pampeana ocupada pelos primeiros caçadores e coletores no Rio Grande do Sul.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Há 12.000 anos, vivia-se o final do período pleistocênico e o início da transição para o Holoceno. No Sul do Brasil, o clima era frio e seco, os ventos polares sopravam com força na direção norte, havia maior incidência de neve no Planalto e o nível do mar estava muito abaixo do atual, com grandes concentrações de água retidas nos glaciais. Os campos e pradarias dominavam a paisagem sulista, e a densa e diversa Mata Atlântica ainda não existia.

Com o passar do tempo, as mudanças climáticas provocadas pela chegada do Holoceno alteraram o clima, a fauna e a flora, e outras regiões tornaram-se atrativas aos grupos. A partir de 10.000 anos, seguindo o curso dos grandes rios, os caçadores passaram a habitar os abrigos sob rocha da encosta do Planalto, incluindo o Vale do Taquari. Mais tarde, por volta de 6.000 anos, avançaram sobre os campos de altitude e o litoral.

Abrigo com inscrições rupestres associadas à povos caçadores e coletores. Sítio RS-TQ-140, Tabaí/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Em geral, os caçadores exerciam alta mobilidade e exploravam um território ecologicamente diverso, deixando vestígios arqueológicos muito sutis. Por outro lado, os arqueólogos têm encontrado áreas conhecidas como hotspots de ocupação desses grupos. Essas áreas, por serem muito atrativas do ponto de vista dos recursos alimentares e de matéria-prima, receberam repetidamente grupos durante milênios, formando sítios arqueológicos com longas sequências cronológicas. Nesses casos, há um padrão claro para o estabelecimento dos assentamentos: sempre perto de rios, arroios, córregos, lagos ou riachos que concentram múltiplos recursos alimentares, como mamíferos, peixes, répteis e aves, bem como água fresca, lenha e rochas silicificadas para produzir artefatos.

Prospecção arqueológica em paisagem ocupada por povos caçadores e coletores no Vale do Taquari. Município de Sério/RS. Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Os caçadores e coletores praticavam uma economia que pode ser chamada de ‘generalista’, que incluía a coleta de ovos, o consumo de vegetais, o uso de recursos aquáticos, a caça de mamíferos e, esporadicamente, a caça da megafauna do Pleistoceno. Entre a cultura material deixada, embora ampla e variável, os vestígios arqueológicos mais conhecidos são as pontas de projéteis feitas em pedras, com formas e tamanhos variados. Também é comum a presença de artefatos em pedra lascada, finas lascas, lâminas retocadas e instrumentos confeccionados com matéria-prima óssea.

Pontas de projétil associadas aos caçadores e coletores do Sul do Brasil.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Durante muito tempo, o modo de vida dos caçadores e coletores foi dominante no Rio Grande do Sul. Esse cenário mudou a partir de 4.000 anos, quando novos povoadores ali chegaram. No litoral norte, por exemplo, sambaquis passaram a ser construídos pelos sambaquieiros. Além da construção dos montículos de conchas com ou sem enterramentos humanos, esses povos confeccionavam instrumentos de ossos e pedra polida e produziam detalhados zoólitos (artefatos em pedra com forma de animal). Mais tarde, por volta de 3.000 anos, no litoral sul e no sudoeste gaúcho surgem os cerritos, aterros e montículos de terra junto das áreas alagadiças, que podiam ou não conter enterramentos humanos. A partir de 2.500 anos, os construtores dos cerritos passam a produzir cerâmica.

É bastante provável que os caçadores e coletores fossem socialmente diversos entre si. No entanto, poucas modificações drásticas foram percebidas no seu modo de vida até mais ou menos, 2.000 anos atrás. A partir desse período, fica difícil identificar claramente a presença desses grupos no registro arqueológico, e os dados sugerem que foram perdendo espaço ou se modificando.

É mais ou menos nesse mesmo momento que dois novos grupos socialmente distintos adentram em solo gaúcho: os Jê do Sul e os Guarani. Embora o fim da era dos caçadores ainda não esteja muito bem compreendida, algumas hipóteses sugerem que os novos povoadores foram gradativamente incorporando, expulsando ou confinando os habitantes mais antigos a territórios cada vez menores.

Os Jê do Sul

Falantes do Tronco Macro-Jê, os Jê do Sul são povos formados pelos falantes do Ingain e Kimdá, atualmente extintos, e pelos falantes do Kaingang e do Xokleng, povos que atualmente vivem em aldeias no Sul do Brasil. Com uma origem provável no Brasil Central, teriam chegado no Rio Grande do Sul a partir de uma dispersão via sudeste iniciada há 2.200 anos.

Os sítios Jê do Sul são identificados pela presença de pequenos potes de cerâmica com finas paredes, decorações com marcas de unhas, incisões geométricas e impressões em cestaria, por enterros coletivos em grutas, por complexos funerários com aterros anelares e montículos centrais e pela construção de estruturas subterrâneas (casas subterrâneas).

Potes de cerâmica associados aos Jê do Sul.

Fonte: Carbonera e Loponte (2025).

Conhecidos como “engenheiros do Planalto”, construíam as suas casas subterrâneas nos platôs mais elevados das terras altas do Sul do Brasil, geralmente acima de 800 metros de altitude. Essas estruturas mediam entre 2 e 20 metros de diâmetro e, em alguns casos, chegavam a até 25 metros. Embora possam ser encontradas isoladas, muitas vezes aparecem em conjuntos. Nos maiores assentamentos pré-coloniais, que chegavam a ter mais de 100 casas, as estruturas eram planejadas em arranjos lineares ou semicirculares e, às vezes, ligadas por uma série de vias.

Nos sítios arqueológicos de áreas de menor altitude, a presença de casas subterrâneas é muito rara, sendo mais comum a identificação dos restos das antigas cabanas desabadas, isto é, as manchas de solo escuro associadas à vestígios arqueológicos.

Estrutura subterrânea identificada no sítio RS-T-126, em Arvorezinha/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Estudos mais antigos sugeriram que esses povos viviam em acampamentos temporários e dependiam de deslocamentos sazonais entre a encosta e o litoral para captar recursos alimentares. Hoje, se sabe que o Planalto foi ocupado ininterruptamente durante séculos pelos Jê e, ao contrário de pouca diversidade econômica e alta dependência da Floresta de Araucária, os arqueólogos têm encontrado evidências insuspeitas de que os Jê do Sul possuíam uma sólida economia mista que combinava atividades extrativistas (caça, coleta e pesca) e o manejo de cultivos domesticados (mandioca, feijão, milho, abóbora, cará e outros).

Vista aérea de casa subterrânea dos Jê do Sul. Sítio SC-CL-12. Município de Painel/SC.

Fonte: Carbonera e Loponte (2025).

No Sul do Brasil, a presença Jê se tornou mais comum há 1.500 anos. No entanto, foi a partir do ano mil que esses povos viveram um formidável crescimento demográfico. Além do surgimento de muitos sítios arqueológicos, as pesquisas também demonstram que é nesse momento que casas subterrâneas de tamanhos monumentais passam a ser construídas. É também a partir do ano mil que ocorre a construção de aterros anelares e montículos com enterramentos, marcando uma nova fase para a arquitetura funerária Jê. Os aterros, conhecidos como “danceiros” entre os viajantes europeus do século 16, são elevações de terra com formas geralmente circulares ou elípticas em diâmetros de 20 a 180 metros, envolvendo montículos centrais que costumam guardar enterramentos humanos cremados.

Estrutura Anelar com montículo central identificada no Planalto Catarinense. Este tipo de estrutura era chamada de ‘danceiro’ pelos europeus do século 16.

Fonte: Carbonera e Loponte (2025).

Também é a partir do ano mil que a Floresta de Araucária, já densamente ocupada pelos Jê do Sul, passou por uma rápida fase de expansão. Confirmando uma suspeita antiga entre os arqueólogos de que a expansão florestal desse período poderia estar associada ao crescimento dos assentamentos indígenas, dados recentes demonstraram que o manejo indígena sobre a Floresta de Araucária – intencional ou não – foi o principal responsável pela expansão.

Área de campo mesclado com Araucária, paisagem típica do território Jê do Sul.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia Univates.

No Vale do Taquari, foram identificados sete sítios e 61 áreas com vestígios arqueológicos associados aos Jê do Sul. Os sítios e áreas com vestígios aparecem entre 400 e 800 metros de altitude, entre os rios Forqueta e Guaporé, sob o dossel da Floresta de Araucária ou no mosaico campo-floresta, próximo de recursos hídricos ou nas encostas da face sul do Planalto das Araucárias.

Muitos sítios identificados na região apresentam estruturas subterrâneas, fragmentos de cerâmica e artefatos de pedra, mas também foram identificados sítios em superfície sem estruturas subterrâneas, com artefatos em pedra associados ou não à cerâmica.

Foto aérea do conjunto de estruturas subterrâneas do sítio RS-T-126, Arvorezinha/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

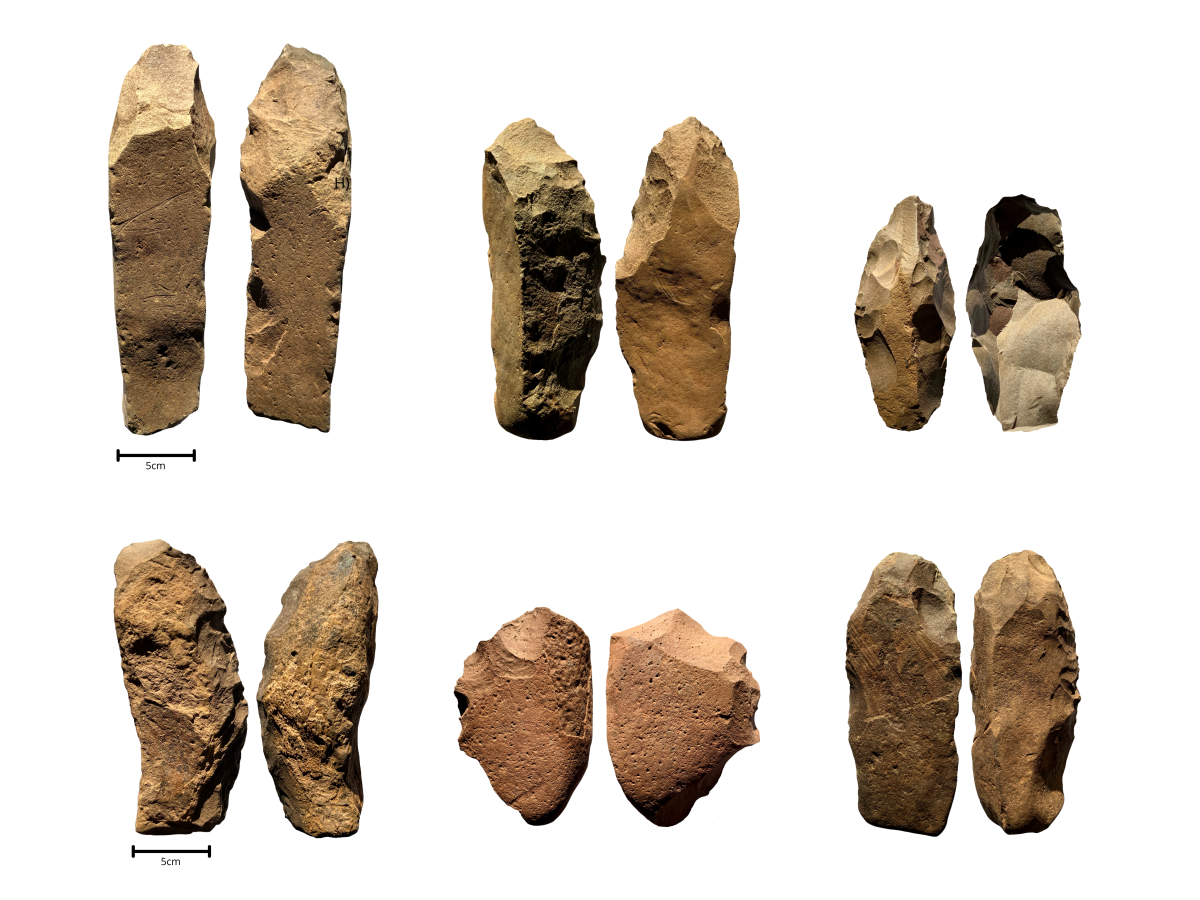

Artefatos de pedra lascada recuperados no sítio Jê do Sul RS-T-130, Arvorezinha/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Datações por radiocarbono demonstraram que os Jê chegaram há 1.200 anos. nas terras altas do Vale do Taquari e que habitaram a região por seis séculos, mais ou menos até 600 anos, quando outro povo chegou na região, os Guarani. Apesar do registro arqueológico dos Jê não ser mais perceptível no Vale do Taquari a partir desse momento, continuaram habitando outros territórios do Rio Grande do Sul, especialmente nas terras altas do nordeste gaúcho. Nessas áreas, algumas aldeias Jê ficaram ocupadas até o século 19 ou mais.

Os Guarani

Os Guarani, povos de origem amazônica, são vinculados ao tronco Tupí e à família linguística Tupí-Guaraní. O local exato de origem ainda não é plenamente conhecido, mas existem boas evidências de que tenha sido no sudoeste amazônico, próximo à Rondônia. Saindo dali, alguns grupos Tupí se deslocaram para o sudeste amazônico e deram origem às características atribuídas especificamente à família linguística Tupí-Guaraní. Há mais ou menos 2.500 anos, grupos Tupí-Guaraní associados historicamente aos Guarani e aos Tupinambá saíram da Amazônia e protagonizaram uma das maiores expansões linguísticas pré-coloniais que se têm notícia para a América do Sul, espalhando-se por um território de mais de 4.000 km.

De uma forma bem resumida, os Tupí-Guaraní, que se dispersaram para o nordeste do Brasil e costa atlântica até a altura do Paraná, seriam associados aos Tupinambá; já os grupos que se expandiram em direção ao sul do Brasil, Paraguai, nordeste da Argentina, sudeste do Uruguai e partes da Bolívia são associados aos Guarani. Os motivos que levaram a esse deslocamento ainda não são plenamente compreendidos, mas fatores ambientais, pressões demográficas e questões sociais, como a inclinação para as guerras de conquista, são hipóteses discutidas pelos especialistas.

Os Guarani eram exímios canoeiros e instalaram as suas aldeias preferencialmente em áreas próximas de rios e arroios, ao longo de férteis planícies de inundação ou área com colinas suaves e encostas de baixa altitude, mas sempre em áreas cobertas por algum tipo de floresta. Uma vez instalados em uma região, as aldeias ficavam ativas durante muitas gerações. No registro arqueológico, foi possível identificar que os Guarani expandiram o seu território deixando as áreas antigas sempre ocupadas. Formaram, assim, uma ampla rede de assentamentos conectados por laços de parentesco e reciprocidade.

Planícies de inundação do Rio Taquari-Antas escolhidas pelos Guarani para o estabelecimento das suas aldeias.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

A rede de assentamentos Guarani estava organizada em três níveis territoriais inclusivos. O teîi, a família-extensa, compunha o menor nível e era representado por várias famílias nucleares compartilhando casas-extensas; os tekohá, o segundo nível, englobava os aglomerados de teîi, as roças, as matas, rios e os morros circundantes, configurando a região que permitia as condições para desenvolvimento do modo de ser Guarani; e, por fim, os conjuntos de tekohá formavam os guârá, o terceiro e mais amplo nível territorial. Cada um desses níveis possuía chefes locais escolhidos com base no prestígio social, qualidades de bom orador, guerreiro e provedor de festas. A liderança dos guârá, por sua vez, era assumida por um ‘cacique entre os caciques’.

Com as guerras de conquista, marcantes entre os Guarani do passado, os chefes mobilizavam um grande contingente de guerreiros. Realizavam também inúmeros festejos, beberagens de cauim, banquetes e rituais, atividades que fortaleciam a integração comunitária e que proporcionavam mais prestígio aos chefes das aldeias proeminentes.

Possuíam um sofisticado conhecimento sobre a flora e fauna, conheciam e cultivavam centenas de plantas úteis a partir de um eficiente sistema de manejo agroflorestal. Entre elas, são muito conhecidas o milho, os feijões, as abóboras, as batatas, os inhames e outros tantos. Esse sistema permitiu que os Guarani manejassem plantas por mais de dois milênios em um sistema de aldeia-a-aldeia, trouxessem espécies de longe e se apropriassem de espécies dos novos locais, promovendo, assim, intercâmbios interessantes nos espaços ocupados.

Vestígios carbonizados de espiga de milho, grãos de milho e feijões identificados em sítios Guarani do Vale do Taquari. Sítio RS-T-114. Marques de Souza/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Também caçavam e consumiam animais de pequeno, médio e grande porte, especialmente capturados nos rios ou nas áreas de mata. A análise de fragmentos ósseos de fauna de um sítio Guarani localizado em Marques de Souza/RS, no Vale do Taquari, nos dá uma dimensão da variabilidade consumida por esses povos. Há espécies aquáticas associadas ao rio ou áreas alagadas (moluscos, peixes e anfíbios) e uma representativa variedade de animais da mata e do campo. Entre os invertebrados, foram evidenciados moluscos bivalves e gastrópodes terrestres. Entre os vertebrados, destacam-se os mamíferos, como veados, porcos-do-mato, antas, tatus-galinha, pacas e preás. Além do consumo de animais, os Guarani produziam ferramentas com matéria-prima óssea, especialmente pequenas pontas polidas e afiadas e anzóis para pesca.

Produziam grandes vasilhas de cerâmica decoradas com incisões de objetos ou dos dedos e das unhas. Também decoravam algumas vasilhas especiais com uma fina pintura em traços geométricos e curvilíneos em preto, branco e vermelho. Os registros históricos ressaltam que a produção da cerâmica era uma atividade feminina, e que as oleiras passavam as técnicas de geração em geração de mulheres. Confeccionavam machados de pedra polida e adornos labiais do tipo tembetá. Enterravam os seus mortos em urnas funerárias ou diretamente no solo.

Vasilhas Guarani pintadas identificadas em Santa Catarina.

Fonte: Carbonera e Loponte (2024).

Escavação de vasilha cerâmica fragmentada com decoração corrugada no sítio Guarani RS-T-138, Roca Sales/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Artefatos feitos em osso, como pontas e anzóis, recuperados no Vale do Taquari. Sítio RS-T-114. Município de Marques de Souza/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Adornos labiais tembetá identificados no sítio Guarani RS-T-114, Marques de Souza/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

No Rio Grande do Sul, os Guarani teriam chegado por volta de 1.500 anos atrás, provavelmente atravessando algum ponto do Rio Uruguai no oeste gaúcho. Depois da passagem, acessaram e se expandiram pelo interior em direção ao litoral através da extensa malha fluvial gaúcha. Enquanto as planícies dos grandes rios do oeste e do centro do Rio Grande do Sul foram ocupados primeiro, as atrativas e férteis áreas localizadas ao pé da serra, como o Vale do Taquari, foram acessadas um pouco depois.

Enterramento Guarani direto solo, sítio RS-T-138, Roca Sales/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Urna funerária Guarani identificada no sítio RS-T-138, Roca Sales/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Os dados atuais indicam que os Guarani chegaram ao Vale do Taquari há 600 anos, pelo menos um século antes dos primeiros colonizadores europeus adentrarem na América. Uma vez na região, ocuparam densamente as terras baixas do Vale do Taquari, estabelecendo aldeias em praticamente todas as planícies dos rios e dos principais arroios.

Sítio arqueológico Guarani RS-T-138, Roca Sales/RS. As manchas pretas sinalizam a localização e o formato da antiga aldeia.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Até o presente momento, as pesquisas arqueológicas identificaram mais de 50 sítios Guarani e centenas de áreas com vestígios arqueológicos no Vale do Taquari. Esses sítios encontram-se próximos de rios e arroios e geralmente em áreas inferiores a 100 metros de altitude, não se observando sítios acima de 400 metros de altitude na região. Embora seja muito comum a presença de fragmentos de cerâmica e artefatos de pedra na superfície, as camadas arqueológicas, formadas por solo orgânico preto ou cinza com vestígios arqueológicos, quase sempre estão abaixo de 40 centímetros de profundidade. Essas camadas arqueológicas, quando vistas em perspectiva horizontal, constituem manchas de terra preta que, no passado, correspondiam às casas e as estruturas arquitetônicas desabadas da aldeia.

Escavação de mancha de terra preta.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Vista aérea da escavação de manchas de terra preta localizadas no sítio Guarani RS-T-138, Roca Sales/RS.

Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Os Guarani dominaram quase que sozinhos as margens do Rio Taquari-Antas e seus afluentes até a chegada dos primeiros exploradores e colonizadores europeus na região, que ocorreu no início do século 17. Naquele momento, viviam o seu auge demográfico e expansionista.

Apesar do contato, que por vezes foi violento e resultou em epidemias, fuga, redução demográfica e cristianização de muitos indígenas, as datações mais recentes para os sítios Guarani da região revelam que algumas aldeias ficaram ativas até o início do século 19, quase dois séculos após a chegada dos primeiros colonizadores europeus.

A fase de contato inaugura uma nova página para a história do Vale do Taquari. Primeiro, exploradores e missionários passam a circular ocasionalmente pela região. Décadas depois, fluxos migratórios vindos de diversas partes do mundo promovem a abertura de picadas nas áreas de mata fechada e estabelecem precárias e pequenas comunidades de imigrantes. Aos poucos, essas comunidades se transformaram em vilas permanentes dando início às principais características políticas do que hoje é conhecido como Vale do Taquari.

A passagem dos jesuítas espanhóis

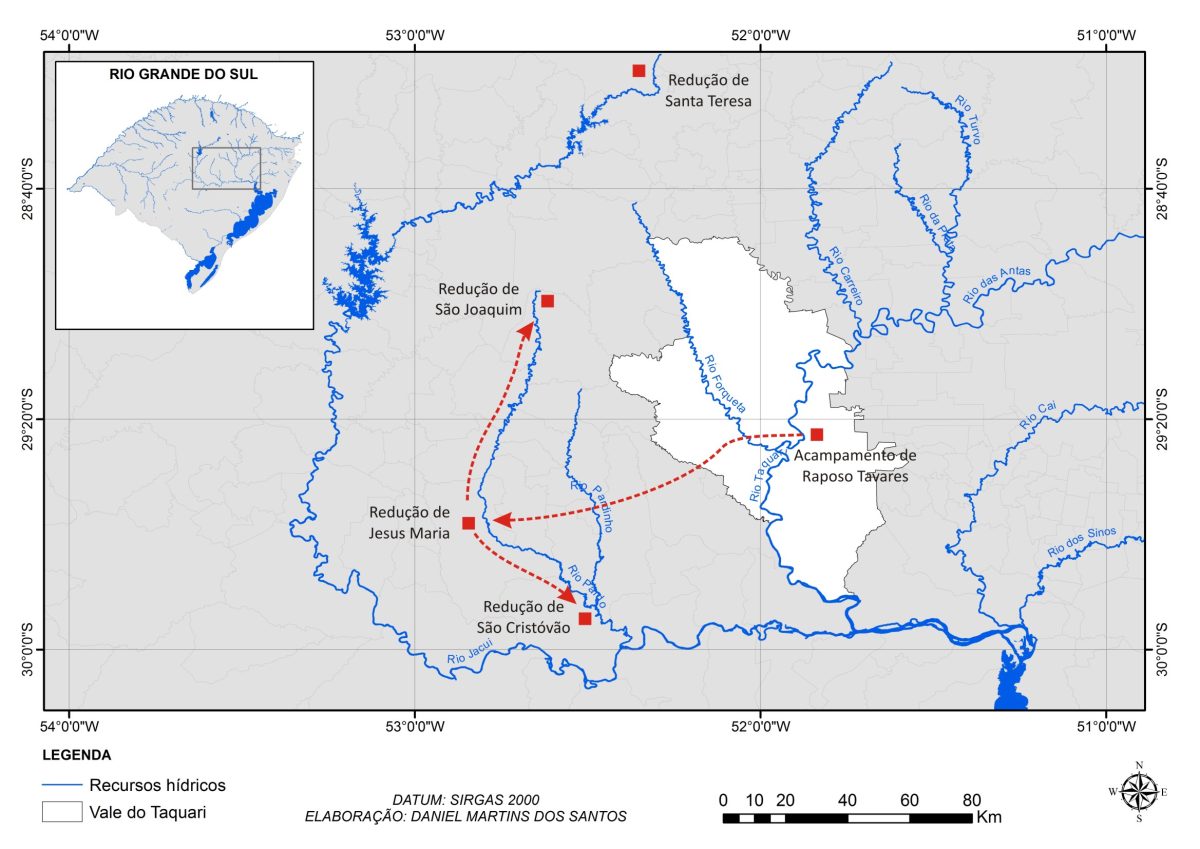

Desde 1626, a Companhia de Jesus fundava reduções no Rio Grande do Sul, almejando estabelecer aldeamentos de leste a oeste. O modus operandi adotado pelos sacerdotes era a promoção de expedições às aldeias indígenas, especialmente dos povos Guarani.

Em 03 de janeiro de 1635, os padres jesuítas Francisco Ximenes e João Suárez partem da Redução de Santa Teresa (atual município de Passo Fundo), para uma expedição em terras da região do Rio Taquari. O relato da expedição é descrito na “Carta do Padre Francisco Ximenes para seu Superior, dando-lhe conta de uma entrada ao Rio Tebicuari”, uma Carta Ânua disponível no livro organizado por Jaime Cortesão em 1969. Na Carta, Ximenes relata o itinerário seguindo, dando ênfase aos rios acessados:

“Partí a 3 de Enero de este año en prosecución de lo que el P.c Provincial me dejó ordenado, a hacer una entrada a esta infidelidad para proponerles la palabra del Señor y procurar se reuniesen, y gaste en ella 24 días, entre por el Capii, 5 días de camino de aquí, donde me embarque y en medio día salí al Mbocariroi por el cual en dos días salí al Tebiquari, por el cual navegue 3 días, y salí al Mboapari donde deje las canoas (por estar muy bajo) y en cinco días volví a esta reducion. Los demás días gaste en varias salidas que hice a los montes, desde el río donde la gente se juntaba a oír mi embajada”.

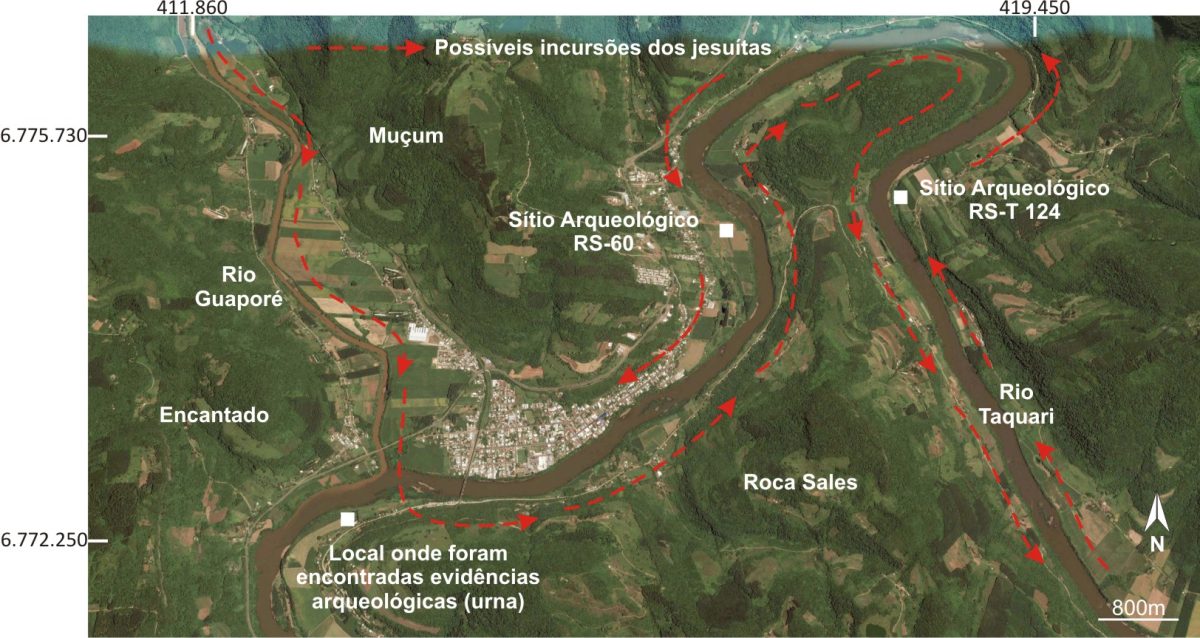

As descrições fornecidas pelo padre parecem indicar que as incursões foram realizadas em aldeias Guarani localizadas em ambas as margens do Rio Taquari, em locais que hoje correspondem aos atuais municípios de Muçum, Encantado e Roca Sales.

No relato, Ximenes menciona o interesse dos jesuítas em fazer contato com as populações indígenas e conduzi-las até algum aldeamento já organizado, de modo que fossem batizados, catequizados e abandonassem o seu modo de vida original, que era considerado inadequado pelos jesuíticos. Após mais de 20 dias na região, quando circularam pelas aldeias Guarani, conversaram e batizaram alguns nativos, os padres Francisco Ximenes e João Suárez retornaram à Redução de Santa Teresa.

(26) Incursões dos jesuítas em aldeias Guarani ao longo do Rio Taquari. Fonte: Mapa hipotético elaborado a partir de Porto (1954), Cortesão (1969) e Google Earth (2015).

Além da incursão desses padres pelo Vale do Taquari, o jesuíta Cristóvão de Mendoza fez explorações em outras partes do Rio Taquari. Padre Mendoza foi morto próximo ao Rio Piaí, afluente do Caí, vítima de uma emboscada organizada por indígenas da região do Ibiá, contrários à ação dos jesuítas.

O assassinato do padre provocou um conflito entre os indígenas da Redução Jesus Maria com nativos que se recusavam a doutrinação jesuítica e à presença dos padres na região. No episódio, os indígenas aldeados resolveram vingar a morte do padre e buscar o corpo do religioso. O conflito, que foi vencido pelos indígenas reduzidos, colaborou com o enfraquecimento das aldeias indígenas e acabou por facilitar a ação predatória dos bandeirantes paulistas na região.

Aos poucos, os planos jesuíticos nas terras do Rio Grande do Sul foram frustrados. O principal motivo para o insucesso das reduções foram as expedições de bandeirantes paulistas que vinham ao Sul em busca de indígenas para escravizar na Capitania de São Vicente.

Bandeirantes no Vale do Taquari

Os bandeirantes paulistas realizaram incursões ao Vale do Taquari na segunda metade da década de 1630. Entre elas, as expedições de Antônio Raposo Tavares, em 1636, e de André Fernandes, em 1637, são as mais conhecidas e citadas em documentos.

Antônio Raposo Tavares estabeleceu seu acampamento às margens do Rio Taquari, em território que hoje se localiza na cidade de Colinas. Nesse ponto, teria construído paliçadas (conjunto de estacas de madeira fincadas verticalmente no terreno) para defesa e aprisionamento de indígenas. A partir desta base, teria atacado diversas aldeias Guarani da região, aprisionado indígenas e posteriormente levado os cativos para o Sudeste brasileiro. Além das investidas contra as aldeias, Raposo Tavares realizou ataques às reduções jesuíticas de Jesus Maria José, São Joaquim e São Cristóvão.

Localização das reduções jesuíticas. Mapa elaborado por Kreutz (2015) baseado em estudos do arqueólogo Pedro Augusto Mentz Ribeiro.

Conforme os documentos da época, Raposo Tavares permaneceu no Vale do Taquari e nas regiões próximas por um longo período. Entre sua vinda e o seu retorno a São Paulo, a expedição teria durado de junho de 1636 a junho de 1637.

A segunda bandeira registrada para o Vale do Taquari foi liderada por André Fernandes. Essa bandeira teria saído de São Paulo sob comando de Francisco Bueno, que acabou morto no sertão em 1637. Em maio de 1637, a bandeira já estava sediada às margens do Rio Taquari, provavelmente no mesmo local onde Raposo Tavares ergueu suas paliçadas. Além de ataques a aldeias indígenas no Vale do Taquari, André Fernandes teria atacado a redução de Santa Teresa em dezembro de 1637.

Por volta de 1640, a Coroa espanhola passou a permitir o uso de armas pelos indígenas. Essa ação permitiu maior poder de defesa e contribuiu para o progressivo enfraquecimento das expedições de bandeirantes. Além da fortificação da defesa indígena, outro aspecto que levou ao fim das bandeiras para o Sul do Brasil foi a mudança de foco dos bandeirantes. Naquela década, a busca por metais preciosos nas regiões que hoje compõem Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, passou a ser um mercado muito rentável.

A chegada dos imigrantes açorianos a Vale do Taquari

Depois da incursão dos jesuítas e da ação predatória dos bandeirantes paulistas, passaram-se quase 100 anos sem grandes acontecimentos históricos documentados no Vale do Taquari. Mas esse cenário sofre uma reviravolta a partir de meados do século 18, quando o processo de colonização européia inicia no Vale do Taquari. Junto com os colonizadores, chegaram escravizados africanos na região, vindos contra a sua vontade para trabalhar nas propriedades rurais e nos incipientes povoados que começavam a se formar.

O embrião do que hoje conhecemos como Vale do Taquari surgiu em meio às disputas de Portugal e Espanha pelo território do Rio Grande do Sul. Após a assinatura do Tratado de Madri, em 1750, Portugal deu início à fundação de assentamentos de imigrantes açorianos em solo gaúcho que, entre outros, resultou na fundação do povoado de São José de Taquary, que depois ficou conhecido como Taquari.

Para ocupar as terras, um dos mecanismos adotados pelo governo português foi a concessão de sesmarias (áreas de terras com extensa superfície as quais foram distribuídas a pessoas influentes) e a doação das chamadas “datas de terras”, que eram áreas menores.

No Vale do Taquari, a Coroa portuguesa concedeu as primeiras sesmarias em 1754 a Francisco Xavier de Azambuja, Pedro Lopes Soares e Antônio Brito Leme. Datas de terra foram concedidas apenas aos casais açorianos que, na verdade, era um grupo constituído por famílias completas (marido, esposa, filhos, outros parentes e agregados), até o ano de 1780, enquanto que a doação de sesmarias perdurou até 1822, ano da Independência do Brasil.

Sesmeiros, fazendeiros e colonos do povoado de São José de Taquari, localidade elevada à categoria de freguesia em 1765, dedicaram-se basicamente à agricultura e ao extrativismo.

O extrativismo na região tinha duas vias: a extração de madeira de lei para a produção de tábuas e a produção de erva-mate. Ambos se tornaram produtos economicamente importantes para Taquari.

Na agricultura, grande parte da produção era de cultivos básicos destinados ao sustento das famílias. No entanto, a região das freguesias de Taquari e Santo Amaro, juntamente com Porto Alegre e Rio Grande, também eram importantes produtoras de trigo. Por volta de 1850, as plantações foram assoladas por uma praga conhecida como ferrugem e a cultura do trigo entrou em decadência.

Lavouras de milho, feijão e mandioca, bem como a produção de farinha em moinhos também tiveram destaque regional. Além disso, alguns poucos fazendeiros dedicaram-se à criação de gado.

Ruínas da sede da Fazenda da Pedreira, pertencente a Manoel Alves dos Reis Louzada, o Barão de Guaíba. Além dessa fazenda, Louzada era proprietário da Fazenda da Conceição e do Pinhal. Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Com o passar das décadas, as sesmarias e fazendas foram fragmentadas em áreas menores e, muitas delas, foram loteadas para dar início às colônias de imigração. Essa prática inaugurou uma nova etapa da colonização europeia em terras do Vale do Taquari.

A presença negra no Vale do Taquari

Tão logo os imigrantes portugueses se estabeleceram no Vale do Taquari, a presença de mão de obra escravizada se tornou comum na região. Os trabalhos eram realizados tanto em áreas rurais quanto urbanas e perpassavam os mais diversos ofícios.

No Vale do Taquari, entre 1857 e 1888, a maioria dos proprietários possuía de um a cinco escravizados; porém, outros tiveram escravarias maiores. O número mais elevado foi atribuído a Manoel Alves dos Reis Louzada, o Barão de Guaíba, que mantinha nas fazendas Pinhal, Pedreira (ambas localizadas no atual município de Bom Retiro do Sul) e Conceição (atual município de Fazenda Vilanova), mais de 150 escravizados.

No século 19, não era permitido aos donos de lotes de terras das colônias de imigração no Rio Grande do Sul a posse de escravizados. A Lei Provincial nº 304, de 1831, proibia a posse de escravizados em terras coloniais. O artigo oitavo dizia que:

“Os colonos poderão cultivar suas terras por si mesmos, ou por meio de pessoas assalariadas: não poderão, porém, fazê-lo por meio de escravos seus, ou alheios, nem os possuir nas terras das colônias sob qualquer pretexto que seja”.

Entretanto, as leis eram burladas e ignoradas. Na Vila de Taquari e de Estrela, imigrantes alemães utilizavam o trabalho de escravizados em seus estabelecimentos comerciais, olarias, fábrica de botas e chinelos, companhias de navegação, entre outros negócios. Uma das formas mais populares de burlar a lei era a declarar a compra do escravizado enquanto morador da vila. Logo após a compra, o imigrante poderia se mudar para a colônia e levar consigo o escravizado.

Após a abolição da escravidão no Brasil, muitos ex-escravizados não tinham para onde ir. Nas cidades, passaram a viver precariamente nos subúrbios, organizando-se em núcleos de moradias. Em Lajeado/RS, por exemplo, um desses núcleos de libertos estava localizado próximo ao cemitério católico, no atual Bairro Hidráulica, em um local conhecido pelos moradores da cidade como Neger Berg ou Morro dos Negros. Em Estrela/RS, os libertos se estabeleceram no Bairro Oriental.

Para além da região, esses núcleos foram se formando em inúmeros pontos do Brasil, especialmente nas periferias dos centros urbanos. Nasciam, assim, as favelas e as comunidades precárias, onde os libertos lutavam pela sobrevivência e por uma vida mais digna.

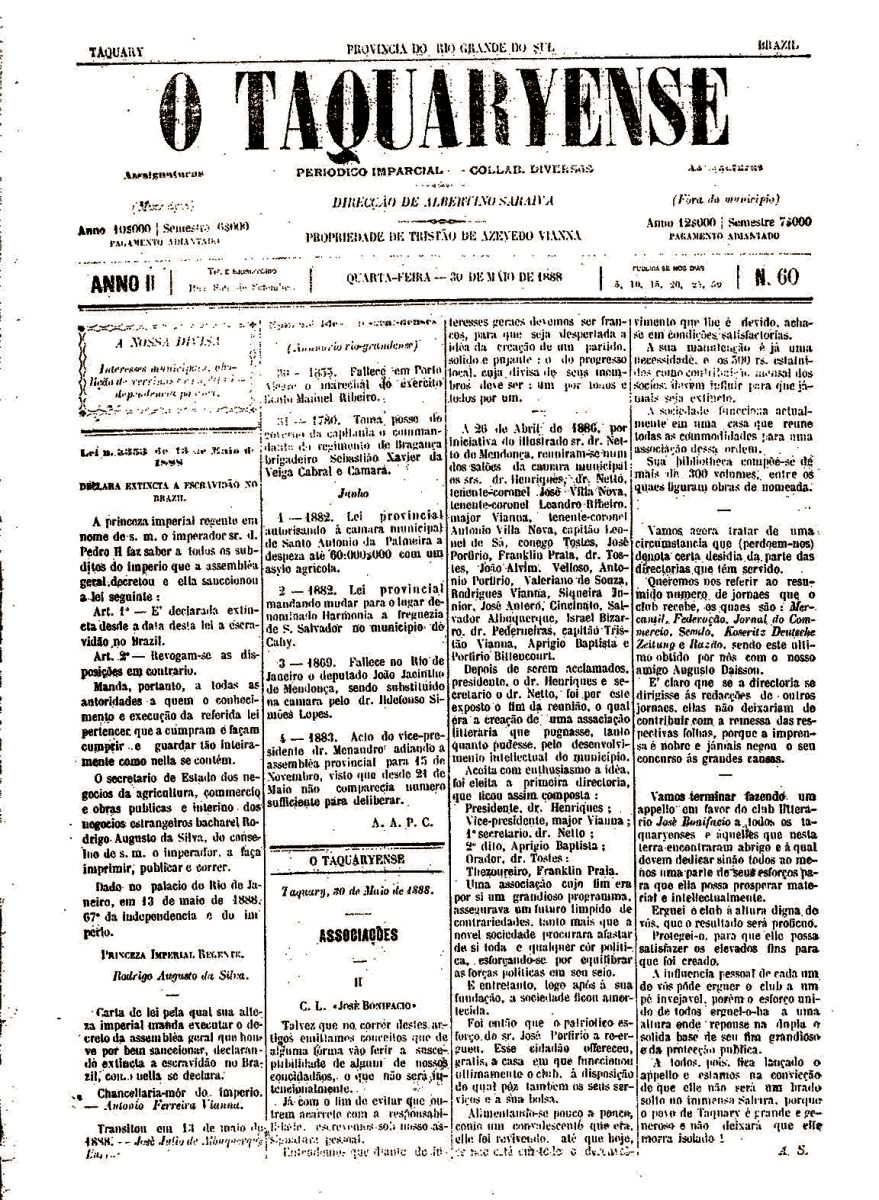

O jornal O Taquaryense, de Taquari, fundado em julho de 1887, noticiou em suas páginas a revogação do trabalho escravo no Brasil. Na edição de 15 de maio de 1888, publica a nota “Regosijos populares”, cujo tema era a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Depois, na edição de 30 de maio de 1888, o jornal publica na íntegra a Lei.

Jornal O Taquaryense, em 30 de maio de 1888, publica na íntegra a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Fonte: O Taquaryense (1888).

Imigração germânica

Com o final da Revolução Farroupilha (1835-1845), a imigração europeia para o Rio Grande do Sul foi retomada. Os primeiros grupos que chegaram foram os imigrantes germânicos. Com eles, os propósitos do governo da época eram bem claros: povoamento da região meridional do país; produção agrícola excedente para abastecer o mercado interno; branqueamento da população do Brasil.

No Vale do Taquari, em específico, a crise econômica enfrentada na época foi outro forte motivador para o estabelecimento de novos imigrantes europeus. Em Taquari, que correspondia a todo o território do Vale do Taquari, a produção de trigo estava em decadência devido à ferrugem, a erva-mate sofria com a concorrência do produto paraguaio e a produção madeireira, por sua vez, havia diminuído drasticamente diante da exploração desenfreada.

Assim, a venda de lotes de terras para os imigrantes europeus foi uma das saídas encontradas pelos grandes proprietários de terras para a crise que assolava o Vale do Taquari na metade do século 19. A maior parte das antigas fazendas e sesmarias dos membros da elite regional e também das companhias de colonização foram loteadas e vendidas aos imigrantes, motivando um intenso mercado imobiliário.

A gênese do mercado imobiliário não era apenas local, pois acontecia em todo o Brasil graças à promulgação da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida com a Lei de Terras. Essa lei alterou o regime de colonização no país, estabelecendo que a compra seria a única forma de adquirir terras devolutas (terras públicas não ocupadas). A lei também passou a reconhecer as posses anteriores, consolidando o latifúndio e a concentração de terras.

Nesse cenário, em 1852, o Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, Luís Alves Leite de Oliveira Belo, solicitou à Câmara Municipal de Taquari a indicação de áreas para a criação de uma colônia provincial na Vila. Respondendo ao ofício, os representantes da Câmara indicaram áreas propícias para tal finalidade, entre elas as fazendas dos Conventos e Lajeado, localizadas na margem direita do Rio Taquari.

Em trecho da Correspondência da Câmara Municipal de Taquari, de 13 de junho de 1852, os representantes da Câmara falam dos benefícios da área das fazendas dos Conventos e Lajeado:

“[…] terá um terreno de superior qualidade para a agricultura, onde há já a comodidade muito importante de campo para cercar animais vacuns e cavalares em nº de 500 para cima, com mais as vantagens de limitar-se pelo rio Taquary, e arroio da Forqueta, e não ter pelos fundos se não terrenos devolutos ate cima da Serra: ate as Fasendas há desta Villa dez legoas pelo rio, e oito catadupas, que não são tão difíceis, poia quanto mais sobe o rio, tanto mais ellas peiorão”.

A partir de 1855 e ao longo da segunda metade do século 19, inúmeras empresas foram criadas com o intuito de realizar compra e venda de terras aos imigrantes germânicos e seus descendentes.

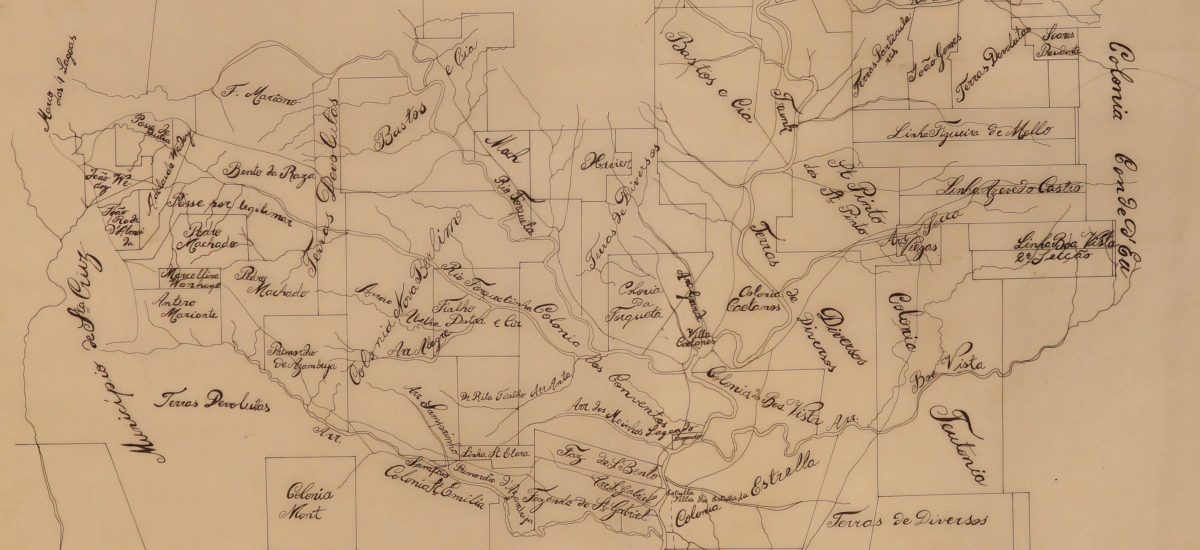

Mapa parcial do Vale do Taquari de 1887. Fonte: Arquivo Histórico Municipal de Lajeado.

A partir da comercialização das colônias, os imigrantes alemães adquiriram as terras ao longo dos maiores rios e arroios da região central e sul do Vale. Lajeado, Arroio do Meio, Forquetinha, Marques de Souza, Santa Clara do Sul, Colinas, Estrela, Teutônia, entre outros, são alguns dos municípios que receberam grandes levas de imigrantes alemães ou descendentes.

Quando os primeiros imigrantes alemães chegaram, tiveram que aprender a cultivar e a consumir vegetais que não conheciam na Europa. Passaram a plantar mandioca, milho, batata-doce, abóbora, chuchu, entre outras espécies. Com o passar do tempo, foram se adaptando e incorporando os novos alimentos. O consumo do churrasco e do chimarrão, de origem rio-grandense, foi incorporado aos hábitos alimentares e às festividades.

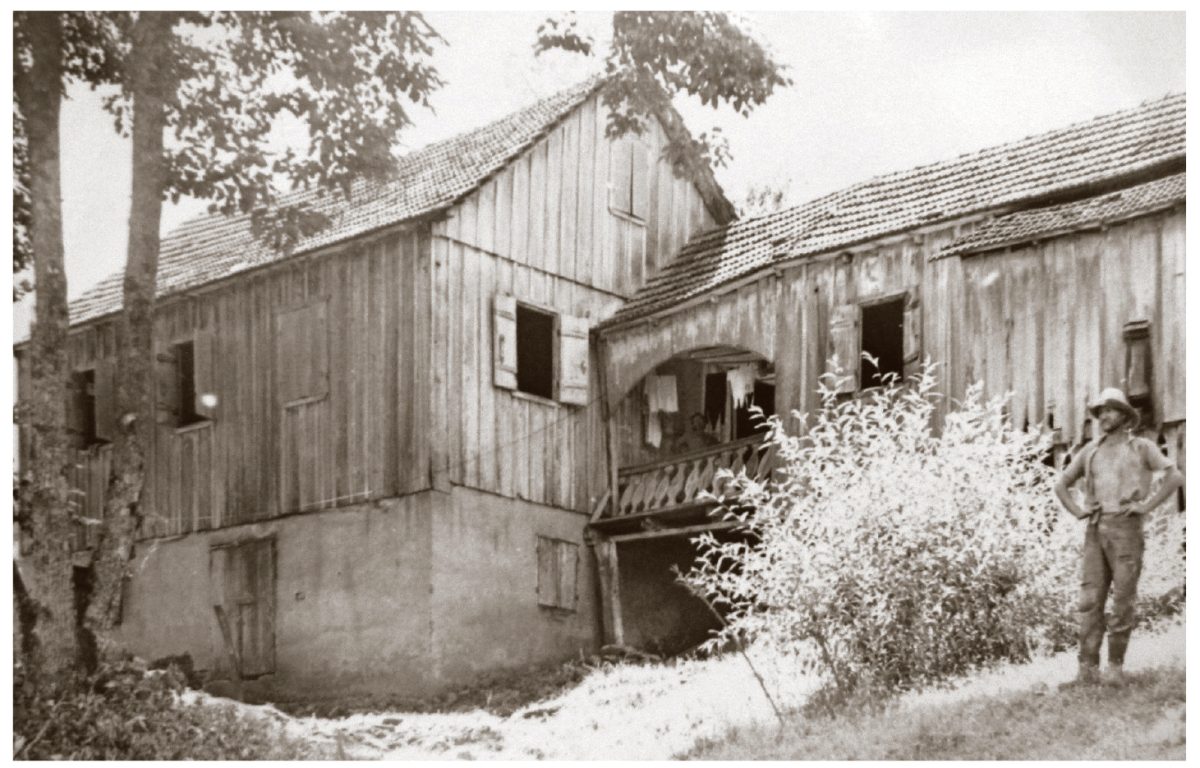

Um dos registros mais famosos dos primeiros anos da imigração germânica no Sul do Brasil é a arquitetura enxaimel que ainda perdura na paisagem regional, tanto em casas centenárias que ainda servem como moradia, como em edificações já abandonadas. No Rio Grande do Sul, as edificações em estilo enxaimel foram construídas com elementos originais e importados, mas também sofreram inúmeras adaptações regionais. No modelo mais comum visto para o Vale do Taquari, as fundações eram feitas com pedra de arenito, matéria-prima abundante na região. A estrutura era formada por pilares de madeira visíveis no contorno da edificação e o espaço entre essa estrutura era preenchido com tijolos ou barro cozido. Na região, era comum que as casas não fossem construídas direto no solo, de modo a evitar o excesso de umidade. Além disso, os tijolos geralmente eram produzidos artesanalmente pelos próprios proprietários, no local da obra.

Casa em estilo enxaimel localizada no Vale do Taquari. Município de Colinas/RS. Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

A imigração italiana

No final do século 19, a imigração italiana encontrou um Rio Grande do Sul e, por consequência, um Vale do Taquari mais povoado. Os lotes onde os italianos foram alojados, além de serem menores do que os colonizados por imigrantes alemães, ficavam em regiões de difícil acesso, geralmente em áreas serranas. No Vale do Taquari, por exemplo, os italianos se fixaram na porção norte, na região de maior altitude, onde o preço das terras era mais baixo. Além disso, quanto mais para o interior, mais terra estava disponível por menor preço.

As primeiras colônias italianas fundadas no Vale do Taquari foram Encantado e Guaporé. Criadas em 1878, foram ocupadas por italianos e seus descendentes vindos prioritariamente das antigas colônias a partir de 1882. Aos poucos, novas áreas foram incorporadas, como Muçum, Anta Gorda, Ilópolis, Putinga, Vespasiano Corrêa, Arvorezinha, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Relvado, Nova Bréscia, Progresso, Sério, entre outras.

Casa de madeira típica da imigração italiana. Fonte: Acervo fotográfico do Arquivo Histórico Municipal de Lajeado.

Na medida que os imigrantes se instalavam nas colônias, havia muito trabalho a fazer: limpeza da área, corte do mato, construção das casas, abertura de caminhos e de lavouras. O milho foi um dos principais cultivos, especialmente porque fornecia a farinha para a polenta. A palha que sobrava era utilizada para forragem animal e uso doméstico, muito útil para o preenchimento dos colchões. O trigo, essencial para as massas e o pão, foi outro importante cultivo. A palha do trigo também era aproveitada, principalmente para a confecção de chapéus e cestos.

Nas propriedades eram plantadas árvores frutíferas, como bergamoteiras, laranjeiras, macieiras, marmeleiros e outras. Muitas frutas eram processadas para fazer as compotas, entretanto, a principal fruta cultivada foi a uva, especialmente cultivada para a produção de vinho. A produção do vinho artesanal que abastecia as famílias logo se expandiu, passando a ser comercializado fora das colônias, tornando-se uma das principais fontes de renda dos colonos.

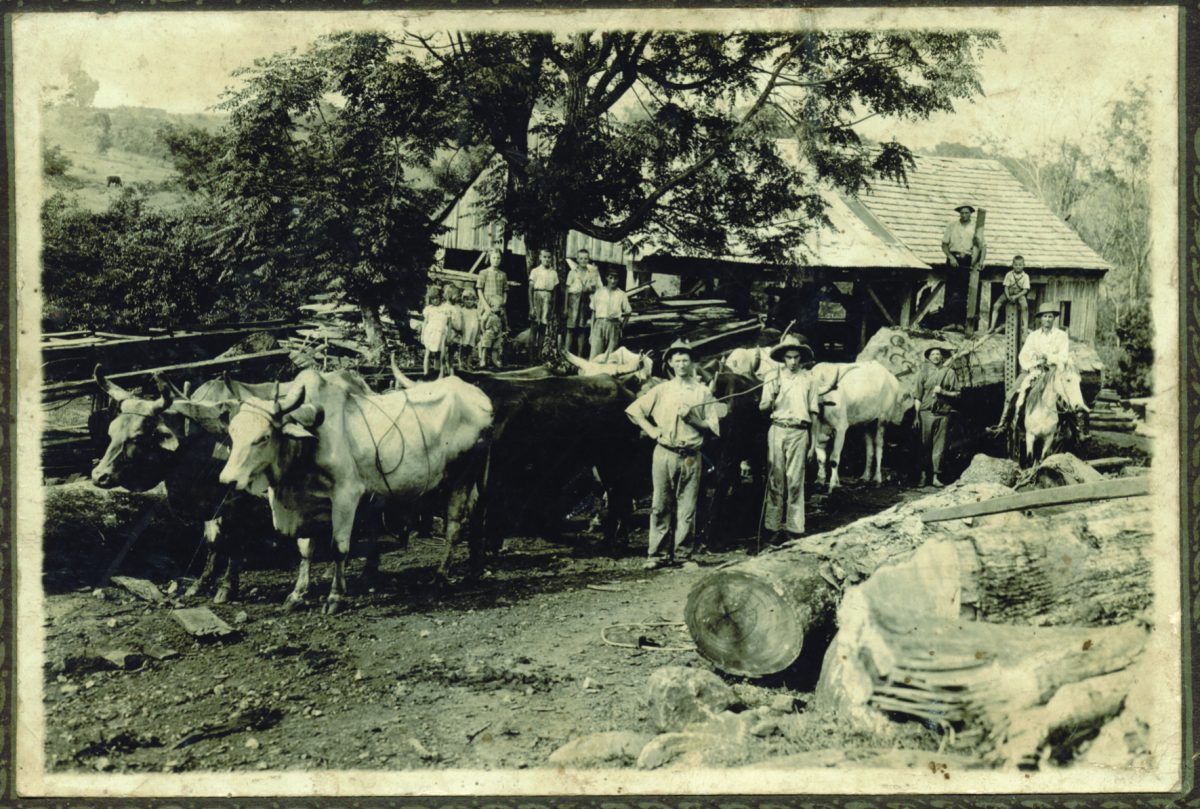

A abundância das matas da região facilitou o desenvolvimento de madeireiras. O pinheiro de araucária, árvore mais comum nas terras altas, foi largamente usado pelos colonos na construção de casas, móveis, carroças e outros implementos de trabalho. Cedros, ipês, angicos e cabreúvas também foram muito utilizadas.

A principal fonte econômica era a agricultura, com o beneficiamento do milho e do trigo e a economia dos moinhos prosperando na região. Mas havia outros negócios entre os colonos, especialmente aqueles que envolviam habilidade artesã, com inúmeras e diversas oficinas de ferreiros e serrarias.

As serrarias eram comuns nos municípios do Vale do Taquari. Fonte: Acervo do Laboratório de Arqueologia da Univates.

Formação política atual do Vale do Taquari

Além dos germânicos e italianos, imigrantes de outras nacionalidades se estabeleceram no Vale do Taquari durante o século 19, como poloneses, holandeses, franceses, espanhóis e suíços. No entanto, antes menos da chegada desses europeus colonizadores, no Vale do Taquari já havia uma rede de ocupação não regularizada nas áreas florestadas pulsando durante o século 19. Esses habitantes eram constituídos, além dos remanescentes indígenas, por pessoas à margem da sociedade tradicional, incluindo foragidos da justiça espanhola e portuguesa, desertores de grupos armados liderados pelos estancieiros-militares, jurados de morte, escravos fugitivos, tropeiros, descendentes das antigas bandeiras, endividados, andarilhos, e muitos outros grupos.

A diversidade hoje vista para o Vale do Taquari é fruto dos intrincados processos históricos descritos nos itens anteriores e das relações interétnicas que se desenvolveram entre os diversos agentes sociais citados. Estes doaram, moldaram ou modificaram as características da região e tornaram o Vale do Taquari tal qual conhecemos hoje.

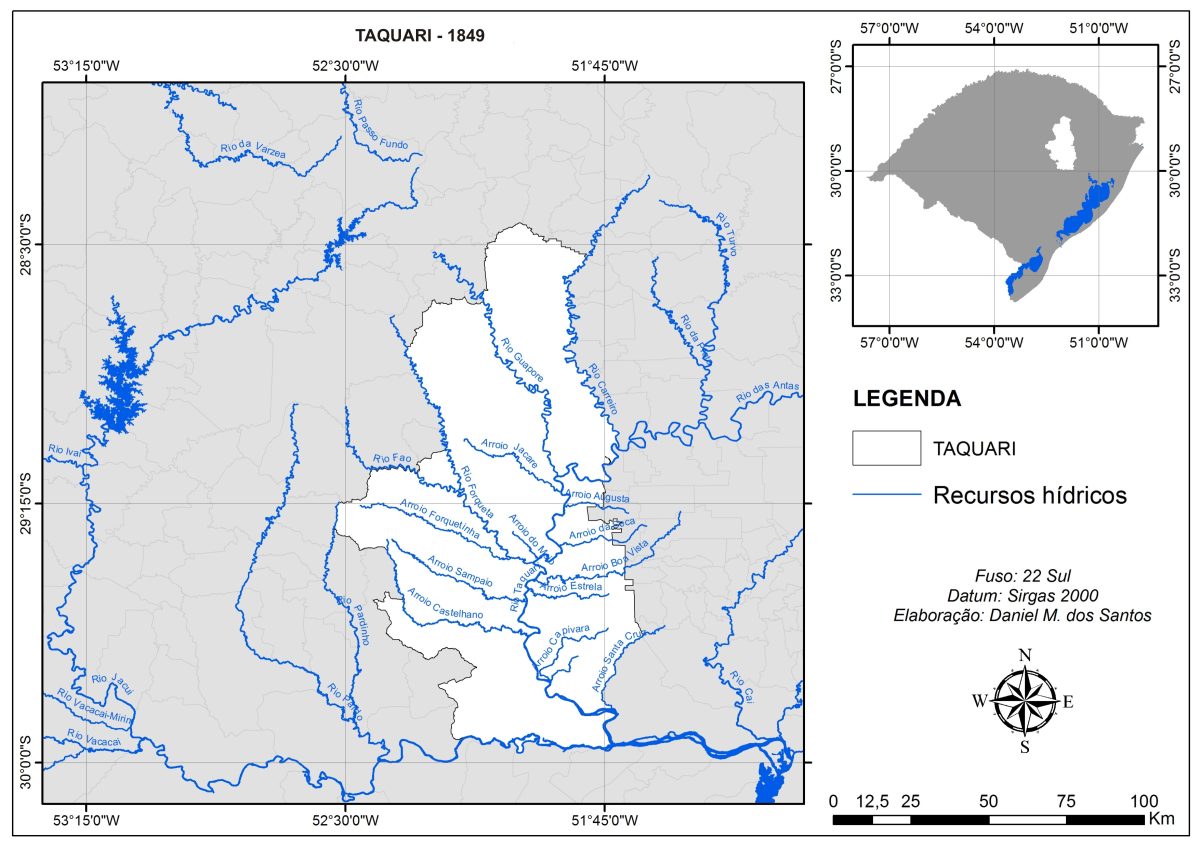

Para além das questões sociais, foi também no século 19 que a formação política atual do Vale do Taquari teve início. As divisões políticas, que resultaram na fragmentação do território em novos municípios, tiveram início em 1849, ano em que Taquari se emancipou de Triunfo. Na época, o território de Taquari equivalia a toda extensão do Vale e das áreas do seu entorno.

Mapa do território de Taquari, em 1849. Fonte: Pires (2016).

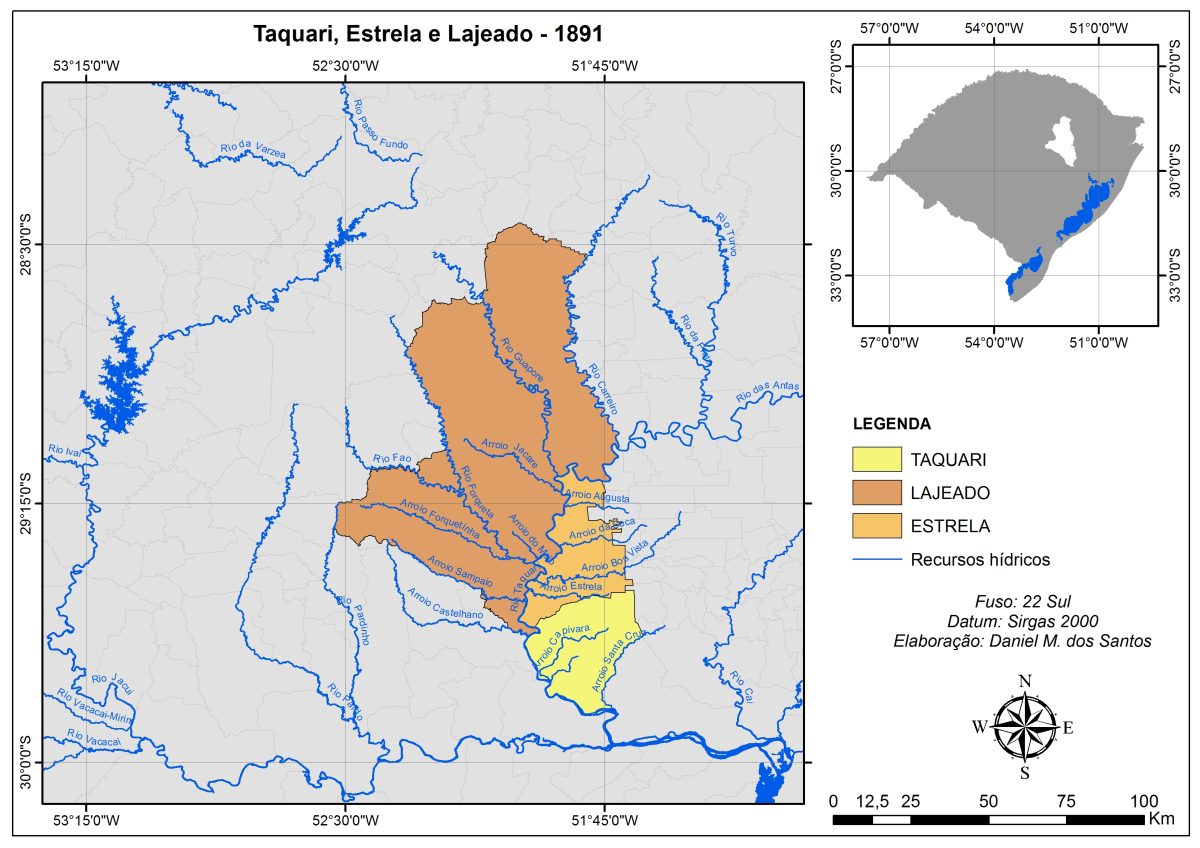

Durante a segunda metade do século 19, novos municípios foram criados na região. Em 1876, Estrela se emancipou, agregando para si toda a área de Lajeado até parte de Guaporé. Mais tarde, em 1881, Santo Amaro também conquistou a sua independência político-administrativa, levando a uma diminuição considerável da área original de Taquari. Em 1891, Lajedo se emancipou de Estrela, agregando toda a área localizada na margem direita do Rio Taquari.

A partir de 1891, toda a área localizada na margem direita do Rio Taquari formava o município de Lajeado. O território se estendia até o município de Guaporé. Fonte: Pires (2016).

Os movimentos emancipacionistas dos municípios do Vale do Taquari continuaram ao longo do século 20, com Guaporé se emancipando de Lajeado em 1903 e, na sequência, Encantado em 1915.

O quadro de emancipações, que começou tímido no início do século, se alterou após o processo de redemocratização do Brasil da década de 1980. Além da liberação política e do incremento das liberdades civis, houve uma redefinição do papel institucional dos diversos níveis de poder.

Esse contexto favoreceu, sobretudo, no caso dos municípios, novos mecanismos de autonomia política. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nas últimas duas décadas do século 20, foram criados 264 novos municípios, o que equivale a 53% dos 497 existentes em 2025. Nesse cenário, mais de 60% dos municípios que compõem o Vale do Taquari foram criados entre as décadas de 1980 e 1990.

Referências

Localização e paisagem

BDR. Banco de Dados Regional. Lajeado: Centro Universitário Univates, 2011.

ECKHARDT, Rafael R. Zoneamento ambiental do Vale do Taquari. 2005. Monografia (Curso de Biologia) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2005.

ECKHARDT, Rafael R.; REMPEL, Claudete; SALDANHA, Dejanira L.; GUERRA, Teresina; PORTO, Maria L. Análise e diagnóstico ambiental do Vale do Taquari – RS – Brasil, utilizando sensoriamento remoto e técnicas do geoprocessamento. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13, 2007, Florianópolis. Anais… Florianópolis: Centro de Convenções de Florianópolis, 2007.

JUSTUS, Jarbas de O.; MACHADO, Maria L. de A.; FRANCO, Maria S. M. Geomorfologia. In: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Levantamento de Recursos Naturais. Rio de Janeiro: IBGE, v. 33, 1986.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Departamento de Engenharia e Comunicações. Diretoria de Serviço Geográfico. Região Sul do Brasil. Caxias do Sul: Folha SH. 22-V-D, 1:250.000.

Primeiros povoadores, os Caçadores e Coletores

BUENO, Lucas; DIAS, Adriana S. Povoamento inicial da América do Sul: contribuições do contexto brasileiro. Estudos Avançados, São Paulo, v. 29, n. 83, 2015.

MORENO DE SOUZA, João C. Tecnologia de ponta a ponta: em busca de mudanças culturais durante o Holoceno em indústrias líticas do Sudeste e Sul do Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Arqueologia) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

RIBEIRO, Pedro A. M.; KLAMT, Sérgio C.; BUCHAIM, Joaquim J. S.; RIBEIRO, Catharina T. Levantamentos arqueológicos na encosta do planalto entre os vales dos Rios Taquari e Caí. Revista do CEPA, v. 16, n. 19, 1989.

SCHMITZ, Pedro I. O mundo da caça, pesca e da coleta. Documentos 05. São Leopoldo, 2006.

SUAREZ, Rafael. The human colonization of the southeast plains of south America; climatic conditions, technological innovations and the peopling of Uruguay and south of Brazil. Quaternary International, v. 431, 2017.

Os Jê do Sul

DE SOUZA, Jonas G.; CORTELETTI, Rafael; ROBINSON, Mark; IRIARTE, José. The genesis of monuments: Resisting outsiders in the contested landscapes of Southern Brazil”, Journal of Anthropological Archaeology, v. 41, 2016.

DE SOUZA, Jonas G.; MERENCIO, Fabiana T. A diversidade dos sítios arqueológicos Jê do Sul no Estado do Paraná. Cadernos do LEPAARQ, Pelotas, vol. 10, n. 20, 2013.

IRIARTE, José; DEBLASIS, Paulo; DE SOUZA, Jonas G.; CORTELETTI; Rafael. Emergent complexity, changing landscapes, and spheres of interaction in southeastern South America during the Middle and Late Holocene. Journal of Archaeological Research, v. 25, n. 3, 2016.

IRIARTE, José; SMITH, Richard J.; DE SOUZA, Jonas G.; MAYLE, Francis E.; WHITNEY, Bronwen S.; CÁRDENAS, Macarena L.; SINGARAYER, Joy; S. CARSON, John F.; ROY, Shovonlal; VALDES, Paul. Out of Amazonia: Late-Holocene climate change and the Tupi-Guarani trans-continental expansion. The Holocene, vol. 27, nº 7, 2016.

JOLKESKY, Marcelo P. V. Reconstrução fonológica e lexical do Proto-Jê meridional. 2010. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

NOELLI, Francisco S.; SOUZA, Jonas G. Novas perspectivas para a cartografia arqueológica Jê no Brasil meridional. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, v. 12, n. 1, 2017.

ROBINSON, Mark; SOUZA, Jonas G.; MAEZUMI, Yoshi.; CARDENAS, Macarena L.; PESSENDA, Luiz; PRUFER, Keith; CORTELETTI, Rafael; FARIAS, Deisi S. E.; DE BLASIS, Paulo; MAYLE, Francis; IRIARTE, José. Uncoupling human and climate drivers of late Holocene vegetation change in southern Brazil. Scientific Reports, v. 8, n. 7800, 2018.

SCHMITZ, Pedro I.; BECKER, Ítala I. B. Os primitivos engenheiros do Planalto e suas estruturas subterrâneas: a tradição Taquara. Documentos 05, São Leopoldo, 2006.

SCHMITZ, Pedro I.; NOVASCO, Raul. Pequena história Jê Meridional através do mapeamento dos sítios datados. Pesquisas, Antropologia 70, São Leopoldo, 2013.

WOLF, Sidnei. Arqueologia Jê no Alto Forqueta/RS e Guaporé/RS: um novo cenário para um antigo contexto. 2016. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2016.

Os Guarani

BONOMO, Mariano; ANGRIZANI, Rodrigo. C.; APOLINAIRE, Eduardo.; NOELLI, Francisco. S. A model for the Guaraní expansion in the La Plata Basin and littoral zone of southern Brazil. Quaternary International, vol. 356, 2015.

DIAS, Adriana S. Panorama da arqueologia pré-colonial da região sul-brasileira. RIBEIRO, Ana Maria (Org.). Quaternário do Rio Grande do Sul: integrando conhecimentos. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Paleontologia, 2009.

FIEGENBAUM, Jones. Um assento Tupiguarani no Vale do Taquari/RS. 2009. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2009.

KREUTZ, Marcos R. Movimentações de populações Guarani, séculos XIII ao XVIII – Bacia Hidrográfica do Rio Taquari, Rio Grande do Sul. 2015. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2015.

NOELLI, Francisco S. Sem Tekohá não na Tekó: em busca de um modelo etnoarqueológico da aldeia e da subsistência Guarani e sua aplicação a uma área de domínio no delta do Rio Jacuí-RS. 1993. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993.

OLIVEIRA, Kelly de. Estudando a cerâmica pintada da Tradição Tupiguarani: a coleção Itapiranga, Santa Catarina. 2008. Dissertação (Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

ROGGE, Jairo H. Fenômenos de fronteira: um estudo das situações de contato entre os portadores das tradições cerâmicas pré-históricas no Rio Grande do Sul. 2004. Tese (Doutorado em História) – Universidade Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2004.

SCHNEIDER, Fernanda. Poder, transformação e permanência: a dinâmica de ocupação Guarani na Bacia do Taquari-Antas, Rio Grande do Sul, Brasil. 2019. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, 2019.

A passagem dos jesuítas espanhóis

CORTESÃO, Jaime. Jesuítas e bandeirantes no Tape: 1615 – 1641. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1969.

CRISTO, Tuani de. História Ambiental envolvendo indígenas Guarani e jesuítas nas reduções da Província do Tape, século XVII. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2018.

FANTIN, Odair J. “Obedeciendo a la instrución de compendiar”: registro de viagens de jesuítas nas Cartas Ânuas da Província Jesuítica do Paraguai (segunda metade do século XVIII). 2010. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2010.

PORTO, Aurélio. História das Missões Orientais do Uruguai. Volume III. Porto Alegre: Livraria Selbach, 1954.

RELLY, Eduardo; MACHADO, Neli T. G.; SCHNEIDER, Patrícia. Do Taiaçuapé a Colinas. Lajeado: Editora Univates, 2008.

WEIRICH, Alex. Índios e brancos no Vale do Taquari durante os séculos XVI e XVII. 2006. Monografia (Curso de História) – Centro Universitário Univates, Lajeado, 2006.

Bandeirantes no Vale do Taquari

JAEGER, Luiz G. As invasões bandeirantes no Rio Grande do Sul (1635-1641). Porto Alegre: Typografia do Centro, 1939.

PORTO, Aurélio. História das Missões Orientais do Uruguai. Volume III. Porto Alegre: Livraria Selbach, 1954.

RELLY, Eduardo; MACHADO, Neli T. G.; SCHNEIDER, Patrícia. Do Taiaçuapé a Colinas. Lajeado: Editora Univates, 2008.

SANTOS, Júlio R. Q. As missões jesuítico-guaranis. In: BOEIRA, Nelson; GOLIN, Tau. Colônia. Passo Fundo: Méritos, 2006.

TAUNAY, Affonso de E. História das bandeiras paulistas. São Paulo: Melhoramentos, 1975.

A chegada dos imigrantes açorianos a Vale do Taquari

CHRISTILLINO, Cristiano L. Estranhos em seu próprio chão: o processo de apropriações e expropriações de terras na província de São Pedro do Rio Grande do Sul (O Vale do Taquari no período de 1840-1889). 2004. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2004.

LOPES, Sérgio N. Impactos sociais e ambientais produzidos pelo ciclo das fazendas no percurso do Rio Taquari/Rio Grande do Sul (1770-1850): uma abordagem arqueológica. 2021. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2021.

RELLY, Eduardo; MACHADO, Neli T. G.; SCHNEIDER, Patrícia. Do Taiaçuapé a Colinas. Lajeado: Editora Univates, 2008.

ROSA, Cibele C. Arranchar-se do outro lado do Atlântico: açorianos na freguesia de Taquari (Sul da América Portuguesa, 1750-1800). Aedos, Porto Alegre, v. 10, n. 22, 2018.

ROSA, Cibele C. Açorianos e suas estratégias de inserção socioeconômica no povoamento do sul da América portuguesa (Rio Pardo, segunda metade do século XVIII). 2020. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2020.

VEDOY, Moisés I. B. Sesmarias, fazendas, desenvolvimento e desdobramentos socioambientais em territórios da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari de meados do século XVIII a meados do século XIX. 2018. Dissertação (Mestrado em Ambiente de Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2018.

A presença negra no Vale do Taquari

PIRES, Karen D. O trabalho escravo e suas implicações na paisagem urbana e rural de Taquari, Estrela e Santo Amaro/RS – final do século XIX. 2016. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2016.

PIRES, Karen D. Compadrio, parentesco e família: escravizados, libertos e livres na Paróquia de São José de Taquari – Rio Grande do Sul. 2021. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, 2021.

SCHMITT, Fernanda C. Escravidão e imigração: conflitos e disputas na sociedade escravista do Vale do Taquari no período imperial. 2021. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021.

Imigração germânica

CHRISTILLINO, Cristiano L. Estranhos em seu próprio chão: o processo de apropriações e expropriações de terras na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. (O vale do Taquari no período de 1840 – 1889). 2004. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2004.

Correspondência da Câmara Municipal de Taquari, 13 de junho de 1852. Fundo Autoridades Municipais. Porto Alegre, Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, 1852.

RELLY, Eduardo; MACHADO, Neli T.G.; SCHNEIDER, Patrícia. Do Taiaçuapé a Colinas. Lajeado, Editora da Univates, 2008.

A imigração italiana

FALEIRO, Silvana R. Lajeado: perfil histórico étnico-social (do período indígena a colonização). Lajeado, 1996.

GOMES, Vanderlisa F.; LAROQUE, Luis F. da S. História e cultura dos italianos e seus descendentes: o costume do filó em localidades do Vale do Taquari/RS. Destaques Acadêmicos, Lajeado, Ano 2, n. 2, 2010.

KREUTZ, Marcos R.; SCHNEIDER, Patrícia; MACHADO, Neli T. G. De Esperança a Vespasiano Corrêa: seu povo, suas memórias. Lajeado: Editora Univates, 2021.

TROMBINI, Janaine. História ambiental e espacialidades ítalo-brasileiras: um comparativo em territórios no norte italiano e ao norte do Rio Taquari/RS. 2020. Tese (Doutorado em Ciências: Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2020.

Formação política atual do Vale do Taquari

ATLAS. Evolução Administrativa. Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. 2025. Disponível em: https://atlassocioeconomico.rs.gov.br/evolucao-administrativa-1809-a-2013.

BDR. Banco de Dados Regional. Lajeado: Centro Universitário Univates, 2011.

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO. Departamento de Engenharia e Comunicações. Diretoria de Serviço Geográfico. Região Sul do Brasil. Caxias do Sul: Folha SH. 22-V-D, 1:250.000.

PIRES, Karen D. O trabalho escravo e suas implicações na paisagem urbana e rural de Taquari, Estrela e Santo Amaro/RS – final do século XIX. 2016. Dissertação (Mestrado em Ambiente e Desenvolvimento) – Universidade do Vale do Taquari, Lajeado, 2016.

TABELIONATOS. Arquivo Público do Rio Grande do Sul. 2025. Disponível em: <https://www.apers.rs.gov.br/acervo-tabelionatos>.

TOMIO, Fabricio R. de L. A criação de municípios após a Constituição de 1988. RBCS. São Paulo, v. 17, n. 48, 2002.